تحتضن هذه المدينة العريقة

العديد من الآثار والمعالم الدينية التي كان وما زال الكثير منها منارات

للعلم والدين، ومن أشهر هذه المنارات جامع ومدرسة السلطان حسن.

جامع السلطان حسن .. موقعه وتأسيسه :

قال تقي الدين المقريزي في المواعظ والاعتبار (3/48):

"وهو تجاه قلعة الجبل -قلعة صلاح الدين- فيما بين القلعة وبركة الفيل...

وابتدأ السلطان عمارته في سنة 757هـ، وأوسع دوره وعمله في أكبر قالب وأحسن

هندام وأضخم شكل، فلا يُعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكي

هذا الجامع".

شيَّد هذا الجامع السلطان الناصر حسن بن السلطان الملك

الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون، ويعتبر ملك مصر التاسع عشر

من جنس الترك المماليك، والسابع من أولاد الناصر محمد بن قلاوون، تولَّى

السلطنة مرتين، كانت أولاهما في رمضان سنة 748هـ، وكان عمره آنذاك 13 سنة؛

وثانيها عام 755هـ بعد أن سجن لمدة ثلاثة أعوام... وكان السلطان حسن ملكًا

حازمًا، مَهيبًا، شجاعًا، صاحب حرمة وكلمة نافذة، لم يشرب الخمر، ولم يأتِ

بفاحشة ظاهرة، واختلف عن كثير من ملوك وأمراء المماليك، ويصفه "ابن تغري

بردي" في كتابه (النجوم الزاهرة): بأنه كان مفرط الذكاء، عاقلاً فيه،

رفيقًا بالرعية، متدينًا شهمًا، ولو وجد ناصرًا أو معينًا لكان أجلَّ

الملوك.

**تاريخ عمارة جامع السلطان حسن :

بُدِئ في عمارة هذا

الجامع سنة 757هـ الموافق 1356م حيث استمر العمل فيه دون انقطاع لمدة ثلاث

سنوات من غير توقف، وأرصد السلطان لمصروفه في كل يوم 20 ألف درهم ونحو ألف

مثقال من الذهب، وقد صرف على القالب الذي بُنِيَ عليه عقد إيوان الجامع

الرئيسي 100 ألف درهم، وكان من الطبيعي أن يكون هذا الإنفاق مرهقًا

لميزانية الدولة، وهو ما اعترف به السلطان حسن بقوله: "لولا أن يقال: إن

ملك مصر عجز عن إتمام بناءٍ بناه، لتركت بناء هذا الجامع".

وقد

اجتمع على عمارته من المعماريِّين والصنَّاع الكثير، حتى إنه لم يبقَ في

القاهرة والفسطاط صانع له تعلُّق بالعمارة إلا واشتغل فيه، ومات السلطان

حسن قبل أن يُتِمَّ بناءه، فقام الأمير بشير أغا الجمدار أحد أمرائه بإتمام

البناء.

**وصف مسجد السلطان حسن :

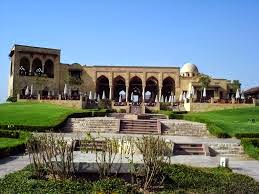

يعتبر هذا المسجد بحق أعظم

المساجد المملوكية وأجلها شأنًا، فقد جمع بين ضخامة البناء وجلال الهندسة،

وتوافرت فيه دقة الصناعة وتنوع الزخرف، كما تجمعت فيه شتى الفنون

والصناعات، فنرى دقة الحفر في الحجر ممثلة في زخارف المدخل ومقرنصاته

العجيبة.

وتتمثل براعة صناعة الرخام في وزرتي القبة وإيوان القبلة

ومحرابيهما الرخاميين، والمنبر ودكة المبلغ وكسوة مداخل المدارس الأربعة

المشرفة على الصحن، ومزارات أعتاب أبوابها، كما نشاهد دقة صناعة النجارة

العربية وتطعيمها مجسمة في الآيات المنحوتة على جدران القبة.

أما

باب المسجد النحاسي المركب الآن على باب جامع المؤيد فيعتبر مثلاً رائعًا

لأجمل الأبواب المكسوة بالنحاس المشغول على هيئة أشكال هندسية تحصر بينها

حشوات محفورة ومفرغة بزخارف دقيقة، وما يُقال عن هذا الباب يقال عن باب

المنبر.

وقد ازدحمت روائع الفن في هذا المسجد فاشتملت على كل ما

فيه، لا فرق في ذلك بين الثريات النحاسية والمشكاوات الزجاجية، وقد احتفظت

دار الآثار العربية بالقاهرة بالكثير من هذه التحف النادرة، وهي تعتبر من

أدق وأجمل ما صنع في هذا العصر.

والجدير بالذكر أن مكان المسجد كان

عبارة عن منطقة فيها مجموعة من القصور والإسطبلات، وكانت من سوق الخيل الذي

هو حاليًّا ميدان صلاح الدين، تبلغ مساحة هذه المنشأة العظيمة ما يقارب 8

آلاف متر مربع، وكأنه كان مصرًّا على أن يكون المكان في أعلى مكان في

القاهرة وبجوار قلعة صلاح الدين الأيوبي، وكأنه كان يريد أن يوصل رسالة

مفادها أن العلم صار له حصن ما يزال مصدرًا للإبهار لكل من زار القلعة.

وأما المدرسة، فإنك عندما تدخل إليها تجد فيها طراز الظلة أو الأروقة

والطراز الإيواني، وهو عبارة عن قاعة مغلقة من ثلاث جهات ومفتوحة بالكامل

على الصحن، حتى يستطيع الأستاذ أن يتحلق حول طلابه ويراهم كلهم على صعيد

واحد.

وتحتوي المدرسة على أربعة إيوانات، أكبرها إيوان القبلة الذي

يبلغ عمقه حوالي 32.5م وفتحة عقده 19.20م سقف بقبو تكلف بناء قالبه 100 ألف

درهم، وقد كُسيَتْ جدران الإيوان بوزرات رخامية، فُقِد حاليًّا معظمها،

فيما عدا جدار القبلة مازال محتفظًا برخامه، ويتصدر هذا الإيوان محراب

مزخرف بالرخام متعدد الألوان، ويجاور المحراب منبر من الرخام يعتبر تحفة

فنية رائعة، إذ إنّ له بابَين من النحاس المفرغ، كما تضمُّ المدرسة إلى

جانب إيوان القبلة ثلاثة إيوانات أخرى مغطاة بأقبية، ويتوسط الإيوانات صحن

مكشوف مساحته 34060م × 32م، يتوسطه فسقية مُثمَّنة من الرخام معدة للوضوء.

ويضم الجامع أربع مدارس فرعية خصصت كل مدرسة لتدريس مذهب من مذاهب الفقه

الأربعة، وهي: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، وتضمُّ كل مدرسة

مجموعة كبيرة من الحجرات التي كانت معدة لسكن الطلاب والمدرسين المغتربين؛

سواءٌ من خارج مصر أو من الأقاليم المصرية.

وكان مخططًا لهذه

المدرسة أن تكون بأربع مآذن، وأتمَّ السلطان حسن قبل وفاته بناء المئذنتين

الجنوبية والشرقية، وكذلك بُنيتْ المئذنة الثالثة إلا أنها سقطت عام 762هـ

وأدت إلى كارثة رهيبة؛ حيث قتلت300 طفل من أيتام المسلمين الذين كانوا

يدرسون في كُتَّاب الجامع، ولم ينجُ منهم إلا ستة فقط، وهذا ما جعل السلطان

حسن يتغاضى عن إكمال هذه المئذنة، وظل الجامع بمئذنتين هما الموجودتان

حاليًّا، وملحق بالجامع قبة ضريحية يتوصل إليها عن طريق مدخلين عن يمين

ويسار المحراب الرئيسي بإيوان القبلة، والقبة مربعة الشكل طول ضلعها 21م

وارتفاعها إلى قمتها 48م، وقد أعدها السلطان ليدفن فيها، ولكن لما قتل لم

يعثر على جثته، ودفن فيها ابنه المعروف بالشهابي أحمد.

ولما سقطت

المنارة سابقة الذكر لهجت عامّة مصر والقاهرة بأن ذلك منذر بزوال الدولة،

فقال الشيخ بهاء الدين أبو حامد السبكيّ في سقوطها:

أبشِرْ فسعدُكَ يا سلطانَ مصرَ أتى *** بشيرُهُ بمقـالٍ سارَ كالمثــل

إن المنـارةَ لمْ تَسْقُـط لمنقَصـة *** لكن لسـر خفيّ قد تبينَ لـي

من تحتها قُرئ القـرآن فاستمَعَت *** فالوجـدُ في الحالِ أدّاها إلى الميل

لو أنزلَ اللهُ قرآنًا علـى جبـل *** تصدعت رأسُهُ من شدّةِ الوجـل

تلكَ الحجارةُ لم تنقض بل هبطَت *** من خشيةِ الله لا للضعفِ والخلل

وغابَ سلطانُها فاستوحشت ورمَت *** بنفسها لجوى في القلبِ مشتعل

فالحمـدُ للهِ حظُّ العيـنِ زالَ بمـا *** قد كان قدّرَهُ الرحمنُ فـي الأزلِ

لا يعتري البؤسَ بعد اليوم مدرسةً *** شيدَت بنيانها بالعلـمِ والعمـل

ودمتَ حتى ترى الدنيا بها امتلأت *** علمًا فليسَ بمصـرَ غيرُ مشتغـل

ولكن الغريب أن السلطان حسن قُتِل بعد سقوط المنارة بثلاثة وثلاثين يومًا،

ومات قبل أن يتم بناء الجامع، فأتمه من بعده "الطواشي بشير الجمدار".

**التاريخ العلمي لجامع السلطان حسن :

أوقف السلطان حسن الجامعَ، وألحق به أربع مدارس لتدريس المذاهب الفقهية،

وجعل لكل مذهب منها شيخًا ومائة طالب من كل فرقة 25 متقدمون، وثلاثة

معيدون، ورتب لكل شيخ 300 درهم في الشهر، ولكل معيد 100 درهم، ولطلبة كل

مذهب أربعة آلاف ومائتين وخمسين درهمًا شهريًّا.

وكان يصرف لكل طالب

وجبة يومية وكسوة سنوية، وكانت هناك رعاية صحية للطلاب والمدرسين، حيث

رتَّب السلطان حسن طبيبًا يباشر معالجة الطلاب والدارسين.

والداخل

إلى المدرسة الحنفية القديمة في مدرسة السلطان حسن سيقابله الإمام العلامة

نور الدين الحنفي الذي كان يُعرف بجامعة المذاهب الفقهية.

كما سيرى

الداخلُ ميزانَ العدل الذي أسسه قاضي القضاة شرف الدين بن أبي العز الحنفي

الأذرعي -نسبة إلى أذرعات، وهي اليوم مدينة "درعا" في الجنوب السوري-

المتوفَّى سنة (792هـ) والذي نشأ بدمشق، وتفقه بها على علماء عصره، وبرع في

الفقه والأصول والعربية والمعاني والبيان، وتصدَّر للإفتاء والتدريس

والإقراء عدة سنين، ونزل القاهرة بعد موت قاضي القضاة صدر الدين محمد بن

التركماني الحنفي لِيَلي القضاء بها عوضه، ونزل بمدرسة السلطان حسن ودرس

فيها.

وإذا دخلت إلى المدرسة المالكية فإنك ستلاحظ زاوية الشيخ

العلامة تاج الدين "أبو البقاء الدميري القاهري (805هـ)" من كبار فقهاء

المدرسة المالكية بمصر.

كما ستتضح أمامك الجهود العظيمة للإمام

العلامة اللغوي بدر الدين القرافي (ت 1008هـ) قاضي المالكية في مصر وشيخهم،

وهو صاحب المصنفات ومنها: "القول المأنوس بتحرير ما في القاموس"، وغيرها.

كما لا يخفى عليك التراث العلمي العظيم الذي تركه الإمام العلامة علي بن

خضر بن أحمد العمروسي (1173هـ) من كبار فقهاء مدرسة المالكية في مصر.

وأما العلامة بدر الدين الكرخي الشافعي نزيل مصر المتوفى سنة 1007هـ، فكان

يحاول أن يجدد كتب المذهب الشافعي في هذه المدرسة، ويقدم عليها شروحًا

ليثري المذهب، وهو صاحب الحاشية الشهيرة "مجمع البحرين ومطلع البدرين على

تفسير الإمامين الجلالين"، كما تظهر جلية الآثار العلمية للإمام الخطيب تاج

الدين الزبيري أبو عبد الله المليجي الشافعي مولده بالقاهرة وسمع من

علمائها، وحدَّث بها، ووَلِي نظر الحسبة بالقاهرة وخطب بمدرسة السلطان حسن،

وكان خيّرًا صالحًا منقبضًا عن الناس، مات في صفر سنة 796هـ.

وللحنابلة وجودهم في مدرسة السلطان حسن، فمن أعلامها المشهورين سواء

بمصنفاته أو بجهوده العلمية، العالم الجليل الذي كان يلقب بابن قاضي الجبل

وهو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة شيخ الحنابلة في عصره، صاحب كتاب

(الفائق) في فروع الفقه، ذهب في آخر حياته إلى دمشق وتولى القضاء فيها حتى

وفاته سنة (771هـ).

كما نزل في مدرسة الحنابلة بجامع السلطان حسن

ودرَّس فيها العلامة محمد بن سالم بن عبد الرحمن المفتي، حيث كان مقيمًا

بالشام ثم توجه إلى مصر واستقر فيها حتى وفاته سنة (777هـ).

ويذكر

أن علماء المدارس الأربعة كانوا يقرءون القرآن من الصباح إلى الظهر في داخل

قبة المدرسة، وكان من شروط الشيخ المقرئ أن يكون ملمًّا بالقراءات السبع.

وكان تخريج الطلاب في هذه المدارس يتم عن طريق الإجازات، حيث يجلس خمسة أو

ستة مشايخ كبار في الحديث وواحد في التفسير وواحد في القراءات وواحد في

الفقه من كل مذهب، وكل واحد يلقي مسألة وتبدأ المناظرة بينه وبين الطالب.

الدور الخطير ومحاولة الهدم

أدى الموقع المتميز لجامع السلطان حسن دورًا خطيرًا في تاريخ مصر، فكان

إذا ما حدثت ثورة أو فتنة بين الأمراء والسلطة الحاكمة تكون القلعة هي

الشغل الشاغل للثوار في محاولة للسيطرة على مقر الحكم بالقلعة، ومن ثَمّ

كان جامع السلطان حسن هو الطريق إلى تحقيق هذه الغاية، فكثيرًا ما اعتلى

الثوَّار سطح الجامع ونصبوا مجانيقهم لضرب القلعة وهدمها على مَن فيها

مثلما حدث في عصر السلطان برقوق عام 791هـ حين نصّب الثوار المؤيدون لبيت

أسرة قلاوون المِكحلة على سطح الجامع، وضربوا القلعة، وأدى ذلك إلى عزل

السلطان برقوق؛ ولهذا بادر عند عودته للسلطنة مرةً ثانيةً بهدم السلالم

الموصلة لسطح الجامع، وسدّ الباب الرئيسي للجامع، وفتح بدلاً منه شبَّاكًا

على ميدان القلعة ليكون بابًا للدخول إلى الجامع.

ثم أعاد السلطان

الأشرف برسباي ترميم سلالم الجامع، وسمح بالآذان من مآذنه، وأصلح الباب

الرئيسي وذلك سنة 825هـ، ولكن عاود الأمراء الثوار سنة 842هـ الهجوم على

القلعة مقر الحكم من سطح الجامع، فأمر السلطان جقمق آنذاك بهدم السلالم

الموصلة لسطح الجامع. وفي عام 902هـ في عهد الناصر محمد بن قايتباي حوصرت

القلعة من جامع السلطان حسن، وضربت من أعلاها وردّت السلطة الحاكمة من

القلعة وضُرب الجامع، وتعرض للتخريب، إلا أن الأمير طومان باي أصلح ما حدث

من تخريب به.

وحاول الأشرف جنبلاط هدم جامع السلطان حسن بالكليّة؛

حتى لا يستخدمه الثوار لضرب القلعة، ولكنه لم يستطع أن ينقب إلا جزءًا

يسيرًا منها خلف المحراب، ومن ثَمَّ أوقف الهدم. فلله الحمد والمنة.

وبعد هذه الأحداث الجسام التي مرَّت على هذا الجامع على مرّ الأيام إلا

أنه لا يزال حتى اليوم من الحصون العلمية المنيعة في أرض الكنانة، كما أنه

مقصد من مقاصد السياحة لما يتمتع به من عراقة التاريخ وحسن البناء وفخامة

المنظر والهيبة.

BY: